Exposer la danse ? Arrêter le mouvement ? Prendre le temps d’observer l’éphémère ? Pas impossible car la danse existe aussi à l’écrit, fixée et conservée, ça danse aussi sur le papier. On a tendance à identifier « danse » et « chorégraphie » surtout dans l’expression « une choré », mais la chorégraphie comme son étymologie grecque l’indique est d’abord une « écriture », une graphie de la danse. De fait, la danse s’écrit avant d’être dansée et depuis longtemps. Elle se dessine aussi et peut même exister sur le papier sans entrer dans la danse.Elle s’écrit très diversement avec des mots, des dessins figuratifs, des schémas plus ou moins abstraits et comme il n’y a pas de code graphique conventionnel et universel de la danse, on compte en Occident, au moins une centaine de notations différentes ! Depuis plus d’un siècle, la danse peut aussi faire l’objet d’enregistrements filmiques mais le film n’intervient qu’après coup, quand la danse s’exécute, a lieu et non au niveau de sa conception, de sa création. Et puis, on ne pouvait pas attendre le cinématographe – « écriture du mouvement » ! – pour conserver l’éphémère de la danse. Dans le fond, on est toujours renvoyé à deux dimensions essentielles de l’art ou de la culture, voire de toute chose humaine en général, la dimension de vie, d’existence au présent des choses, et celle de leur conception, conservation et transmission. Les humains sont des animaux qui vivent tout sur deux modes temporels, l’un court, l’autre long : celui du présent et de la fuite du temps, et celui de la durée, de la trace et du legs.

Il y a aussi le « temps moyen », une même chose sur quelques semaines ou mois… Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a mis en œuvre une formidable énergie collective pour nous donner à voir durant le printemps et l’été 2025, une exposition hors du commun, sans doute inédite en muséographie. Coïncidence ou co-ainsi-danse, au même moment s’ouvrait début juillet, à la Maison Jean Vilar d’Avignon une exposition permanente sur un autre art éphémère, le théâtre : « Les Clés du Festival » (Cf. ce blog à la même rubrique).

Le Musée des Beaux-Arts de la ville natale de Victor Hugo possède certes, un important fonds de documents graphiques et dessins mais cela ne suffit pas à expliquer cette exposition et son originalité. Bien sûr, il y a les partenariats : la Ville de Besançon, l’Institut national d’histoire de l’art de Paris (INHA), le Centre national de la danse (CND) et la Bibliothèque nationale de France (BnF), mais il fallait encore l’opportunité, un kaïros entre des institutions et des initiatives individuelles. Il fallait l’intérêt d’Éric de Chassey, directeur de l’INHA, pour le travail de Pauline Chevalier, Maîtresse de conférences à l’Université́ Marie et Louis Pasteur de Besançon et conseillère scientifique à l’INHA où elle dirige depuis 2019, un projet de recherche au titre qui annonce déjà celui de l’exposition dont elle est devenue la commissaire naturelle : « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVIe – XXIe siècles). Il fallait aussi que Pauline Chevalier ait une co-commissaire connaissant bien l’institution bisontine, comme Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au MBA de la ville natale des Frères Lumières. (Un autre natif célèbre de Besançon ? L’anarchiste Joseph Proudhon !) Pauline Chevalier et Amandine Royer conçoivent alors un parcours riche en corpus, documents, surprises et enseignements. Une « choré » à six temps : Écrire la danse / Danser ensemble / Dessiner le ballet / Carnets et partitions / Incarner une abstraction / Transmettre, recréer, interpréter.

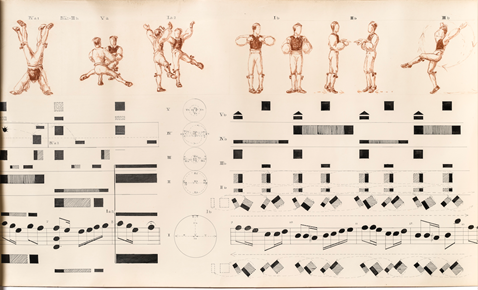

L’exposition donne à découvrir en 250 pièces ou œuvres, une surprenante variété de pratiques : dessins de maîtres de ballet, modèles venus des peintures et sculptures classiques, carnets de répétition, partitions de grand format, expériences personnelles de notation des chorégraphes et moult vidéos. Côtés créateurs, il en manque bien sûr, comme Béjart ou Pina Bosch par exemple, mais cela s’explique aussi par la difficulté à accéder à leurs carnets qui ne sont pas la propriété d’institutions françaises. Une exception pour le chorégraphe et théoricien de la danse que fut le hongrois Rudolph Laban (1879-1958). Sa « cinétographie » graphique et très sophistiquée évoque davantage l’abstraction géométrique de Kandinsky qu’une écriture de pas de danse ! C’est d’ailleurs un intérêt de l’exposition que de nous faire réfléchir à la dimension d’encodage de l’écriture de la danse. Le passage des trois dimensions de l’espace physique aux deux dimensions d’une surface plane a trouvé en peinture, la solution de la perspective. Solution illusoire certes, mais l’illusion picturale comme l’illusion théâtrale, produit des effets tangibles sur la perception humaine. Pour la notation de la danse, le problème n’est pas celui de la perspective mais celui du mouvement : comment noter le déplacement du corps dans l’espace avec ses rythmes, ses allures? Comment fixer sur le papier une chose aussi mobile? En musique où une « langue » commune existe », les notes sur la portée sont immédiatement « traduisibles » en sonorités par un instrumentiste ou un chanteur. Il faudrait pouvoir passer aussi aisément de la notation de la danse à son exécution cinétique…

En plus d’immobiliser le mouvement les notations de la danse n’ont pas de langue commune, les chorégraphes peuvent recourir aux mots mais cela peut être long et pas forcément clair. Des indications intuitives, des signes décodables sans mode d’emploi sont préférables. D’où la solution graphique : un dessin souvent artistique mais surtout reposant sur une imitation réaliste des gestes. Quand on peut aussi avoir recours aux schémas avec traits, flèches, nombres et signes graphiques, mais le risque est de ressembler à un document kabbalistique ! Faute de langage conventionnel et universel, chaque chorégraphe ou « scripteur » de son art invente son code de notation qui lui sert d’abord d’aide-mémoire avant de devenir un moyen éventuel de transmission à des initiés. On peut aussi « danser des tableaux » comme le proposèrent Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret, dans Forêt, une performance au Musée du Louvre en 2022, actée sous les yeux d’un public surpris et heureux de vivre un moment unique… capturé par plusieurs cameras !

Autant de questions soulevées par cette exposition aussi rare que fascinante, d’une richesse exceptionnelle. On y apprend aussi que les premiers ouvrages à noter des empreintes de pas et des mouvements au moyen de dessins de traces sur le papier ont été des traités d’escrime du XVIe siècle. De fait, si on faisait se battre deux personnes à l’épée en leur ôtant leurs armes, on ne serait pas loin d’un duo de danse, façon menuet ! Le premier traité de danse mêlant image et texte a été l’Orchésographie publié en 1589 par Thoinot Arbeau, anagramme de Jehan Tabourot, chanoine de Langres. On comprend l’anagramme et on note que Langres est à une centaine de kilomètres de Besançon – un retour sur d’anciens pas ! Mais surtout, on relève que le terme donnant son titre à l’ouvrage n’a pas été celui retenu par l’histoire : l’orkhesis désignant en grec la danse proprement dite alors que khoreîos ou « choré » renvoient à la « danse en chœur », soit la ronde – on danse rarement seul, sauf dans sa chambre ! Ce n’est qu’en 1700, que Raoul Auger Feuillet publie la Chorégraphie, inventera le terme pour désigner strictement l’écriture de la danse. À la fin du XVIIIe siècle, le mot sera utilisé́ pour désigner l’art de composer les ballets, ouvrant la voie à son usage contemporain désignant la création en danse et les œuvres qui s’y rapportent.

Ampleur, richesse, variété du corpus donc, mais le Musée des Beaux-Arts de Besançon va plus loin. Autour de l’exposition, les commissaires ont créé des évènements mettant en avant la pratique de la danse et plusieurs chorégraphes. Lors de la soirée d’inauguration, Jean Lesca a performé « Loïe Fuller : Research » d’Ola Maciejewska qui joue sur le mythe de cette idole de la dance contemporaine, ses paradoxes, son charme. En mai, des ateliers et stages de danse ont été organisés avec Kanti, danseur bisontin de hip hop et break dance ainsi que peintre. L’artiste semble revisiter les Anthropométries d’Yves Klein, sur des chorégraphies et musiques hip hop. Le dimanche 1er juin a été une « journée spéciale danse » avec Power-up ! une performance participative pour les familles par la Compagnie LABKINE. Enfin, les Journées du Patrimoines des 20 et 21 septembre prochains seront également centrées sur la pratique de la danse et son écriture avec conférences, ateliers, visites guidées…

On le voit, « Chorégraphies – Dessiner, danser (XVe – XXe siècle) » est une exposition- événement(s). On déplorera alors qu’une chose aussi précieuse soit aussi rare, d’autant qu’une tournée est difficilement envisageable du fait de la nécessité de mettre « au repos », c’est-à-dire à l’ombre, la plupart des documents papiers exposés à la lumière durant cinq mois. Une chose est sûre, cette exposition fera date et l’on peut espérer qu’une telle « première fois » fera des petits et petites du fait son impressionnante fécondité.

Comme un mouvement de danse, une exposition est éphémère… Fort heureusement, le catalogue de celle-ci réalisé sous la direction de Pauline Chevalier et Amandine Royer est fourni et passionnant. Il en est d’ores et déjà la trace durable et exhaustive.

Saluons le Musée des Beaux-Arts de Besançon, où l’on sait être à la fois cigale et fourmi !

Jean-Pierre Haddad

Chorégraphies – Musée des Beaux-Arts, 1 place de la Révolution, 25000 Besançon. 19 avril-21 septembre 2025. Le catalogue : coédition Liénart | MBAA Besançon | INHA, 19 x 26 cm à la française, 256 pages, 250 illustrations, 30 €, édité en version anglaise et en version française.

Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.

Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu