Longtemps ignorée, Olympe de Gouges n’est sortie de l’obscurité qu’après la seconde guerre mondiale. Les travaux d’historiens montrant ses prises de position novatrices pour la reconnaissance des droits civils et politiques des femmes et pour l’abolition de l’esclavage des Noirs dans les colonies ont mis en évidence le fait que, comme un certain nombre d’autres femmes, ses écrits ont été discrédités parce qu’elle était femme. Elle est aujourd’hui considérée comme la première féministe française.

Franck Salin (Frankito) a écrit et mis en scène ce monologue à partir des œuvres et de la correspondance d’Olympe de Gouges pour faire connaître sa vie et ses combats. On est à l’automne 1793, elle est enfermée dans sa cellule attendant son procès et se remémore sa vie et ses combats. De Montauban la ville où elle est née, probablement d’une liaison illégitime de sa mère avec un jeune noble, à Paris où elle a fui à 17 ans avec son fils le « mari odieux », auquel on l’avait mariée très jeune. Libre en dépit de sa réputation de femme entretenue, elle se trouve embarquée dans la fièvre prérévolutionnaire des salons parisiens, rédige des pièces de théâtre anti-esclavagistes, anti-racistes et anti-coloniales et des textes où elle défend la cause du peuple et des opprimés, prône l’instauration du divorce et un statut équitable pour les enfants naturels. On la voit favorable à la Révolution, mais déçue par l’absence d’égalité pour les femmes, oscillant entre les Girondins et les Montagnards, qu’elle condamne après les massacres de septembre. Son sort est alors scellé. Le tribunal ne l’écoutera pas et la guillotine l’attend.

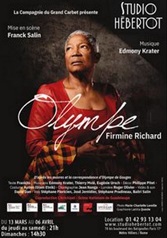

C’est à Firmine Richard qu’a été confié, dans ce spectacle, coproduit par la Scène nationale de la Guadeloupe, le rôle de celle qui défendit avec force la liberté des Noirs. Se drapant dans un châle pour se protéger du froid de sa cellule, aux murs sinistrement maculés de sang, elle se raconte, écrit une lettre à son fils pour lui expliquer ses combats et lui exprimer son amour. Son corps exprime la force et la résistance de celle qu’elle incarne, son accent nous renvoie aux îles où celle-ci a tant milité pour la libération des esclaves. Sa voix passe de la détermination à une chanson en créole. Pour l’accompagner Edmony Krater a créé une partition musicale qui évoque parfois l’Hymne à la joie, comme un hommage aux combats universalistes de cette femme. Il l’accompagne au tambour tandis qu’Eugénie Ursch avec son violoncelle lui donne une tonalité plus grave et plus élégiaque, jusqu’au moment où la silhouette de la guillotine se dessine sur le mur de la cellule de celle qui dit « Je meurs innocente ».

Micheline Rousselet

Jusqu’au 6 avril au Studio Hébertot, 78bis boulevard des Batignolles, 75017 Paris – du jeudi au samedi à 21h, les dimanches à 14h30 – Réservations : 01 42 93 13 04 ou www.studiohebertot.com

Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.

Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu