On dit « folie ». On juge « c’est un fou, une folle ». Mais nous compensons tous des failles, carences, faiblesses plus ou moins profondes de notre être. Sommes-nous assurés de ne pas flancher un jour, de ne pas franchir le pas de la décompensation ?

Jean Crampilh-Broucaret, dit Jeannot, naît en 1939 dans un petit village béarnais où ses parents venus du nord de la France ont acheté une ferme. Pour les deux cents habitants, la famille est et restera des étrangers. Jeannot est le benjamin, il a deux sœurs Simone et Paule, l’aînée. Pourquoi la mère de Jean se cache-t-elle le visage derrière un voile quand elle allaite ses enfants? Pourquoi priver Jeannot du regard d’autrui, fenêtre et miroir de l’âme humaine ? Nourrir ainsi c’est affamer le psychisme. Quelle violence passée conditionne ce transfert destructeur? Comment Jeannot a-t-il pu taire le viol de son père sur sa sœur Paule ? Comment intérioriser la violence de l’injonction que le père surpris, lui lança : « tu n’as rien vu ! » Pourquoi Jeannot n’aurait-t-il pas le droit d’aimer (sa) Destinée, une jeune fille du village, le premier et seul amour de sa vie?

La folie n’est pas sans causes. « Autour de la table tombale, cinq silences » Solitude, silences forcés, violences vécues, subies, transmises, commises, aggravées. Pas étonnant que Jeannot s’y mette aussi en choisissant la Guerre d’Algérie – fuir ? se purger ? La liste des empêchements à vivre est longue pour Jeannot qui ne sera jamais appelé Jean, qui restera l’enfant Jeannot – Jean not. Jamais adulte ? Viendra la mort d’Alexandre, le père – soulagement ? Puis, celle de Joséphine, la mère – effondrement ! À force de compenser Jeannot décompense. Impossible de se séparer de la dépouille maternelle. Elle sera inhumée sous le plancher de la maison et Jeannot pourra enfin se jeter dans ses bras (morts), bras ouverts mais de bois. Les planches… Se coucher dessus, ne plus quitter la peau d’amour refusée qui demeure sous la peau de bois accessible… Jusqu’à ce que mort s’en suive ! Mais avant, parler, dire, vider son cœur, sa rage, graver ! Le plancher de Jeannot devient un radeau de naufrage, planche sans salut, testament furieux, accusateur. Quinze mètres carrés d’un plancher de chêne qui l’enchaîne. Un cri long et confus gravé en lettres capitales. À la gouge, au poinçon, Jeannot accuse l’Église, métonymie de l’ordre et d’un Surmoi tyrannique. 208 mots, 67 lignes sculptées dans la douleur : « LA RELIGION A INVENTE DES MACHINES A COMMANDER LE CERVEAU DES GENS ET BETES ET AVEC UNE INVENTION A VOIR NOTRE VUE A PARTIR DE RETINE DE L’IMAGE DE L’ŒIL » L’interdit de voir du père a fait son chemin de ruine en Jeannot.

On dira « famille dysfonctionnelle ». Elles le sont toutes nécessairement puisque le système familial est chaotique, d’une grande instabilité. Il faut toujours réparer la machine. Mais là, c’est autre chose, il n’y a pas de famille. On ne sait pas ce qu’il y a. Cinq corps rassemblés par une loi civile ? De la violence, du déni, de la maladie, de la haine, de la mort, oui. Celle de Jeannot surviendra à 33 ans, mort en croix sur son plancher, sans rédemption.

Nous ne connaîtrions pas son œuvre sans le rachat de la ferme en 1993 après la mort de Paule (Jeanne avait fui cet enfer) et la découverte du plancher qui est désormais conservé au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne à Paris, après un passage à La Collection de l’Art Brut de Lausanne.

Nous n’aurions pas de récit de la vie et de l’œuvre de Jeannot sans Perrine Le Querrec, écrivaine qui, travaillant à partir d’archives, en a reconstitué l’histoire en une langue personnelle, puissante, brute, précise et poétique. (Le plancher a été publié en 2013 ; nouvelle édition à La Contre Allée, 2024).

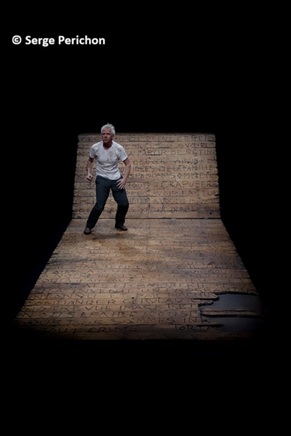

Nous n’aurions pas le théâtre de cette histoire, sans le travail d’adaptation du livre par Nicolas Dégremont et sans son incarnation magistrale, troublante et saisissante de Jeannot. Une performance physique percutante où les mots et le jeu frappent nos esprits et nos sensibilités comme des coups de burin sur un plancher de plateau.

Nous n’aurions pas, sur scène, le plancher de Jeannot fidèlement reconstitué, sans le travail des élèves du Lycée des Métiers d’Art Augustin Boismard de Brionne, dans l’Eure.

Nous n’aurions pas le rythme syncopé de ce spectacle sans le violoncelle de Catherine Fléau qui fait vibrer le récit, entendre les silences et ressentir les émotions enfouies ou subitement libérées.

Nous n’aurions pas la profondeur de champ de cette histoire venue du plus sombre de l’ombre, sans la création lumière de Marc Leroy.

Nous n’aurions pas tout le spectacle lui-même, sans son metteur en scène, Frédéric Cherboeuf qui a ressenti l’urgence de « prendre position et dénoncer la violence du monde qui a, en quelque sorte, anéanti Jeannot.»

Enfin, nous n’aurions pas eu la chance de voir Le plancher au Off d’Avignon, sans le courageux Théâtre Artéphile !

Jean-Pierre Haddad

Avignon Off. Artéphile, 7 rue du Bourg Neuf, Avignon. Du 5 au 26 juillet 2025, tous les jours à 19h30. Relâche les dimanches. Informations et réservations : https://www.artephile.com/avignon-off-2025-le-plancher

Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.

Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu