Brecht a écrit Grand-peur et misère du IIIe Reich, avec la collaboration de Margarethe Steffin (on oublie trop les collaboratrices de Brecht), entre 1935 et 1938, alors qu’il vivait en exil au Danemark. Le propos de la pièce est « d’examiner ce peuple » que Hitler allait conduire à la guerre, « hommes, femmes, où ils en sont et ce qu’ils pensent. Nous avons passé la grande revue ». La pièce est construite en vingt-quatre tableaux présentant des scènes très diverses de la vie quotidienne, dans un ordre à peu près chronologique allant de 1933, année de la prise du pouvoir, à 1938, année de l’annexion de l’Autriche et des territoires tchécoslovaques des Sudètes, préambule à la guerre que tous les Allemands sentaient venir mais dont il était interdit de parler. Il ne s’agit donc pas d’une grande construction dramatique, mais d’une fresque, chaque situation présentée ayant cependant un intérêt dramatique propre et très fort.

Brecht veut montrer comment le totalitarisme nazi infiltre, dès 1933, la vie quotidienne des gens, s’insinue dans toutes les consciences, fait régner la terreur par la violence et met les individus dans des rapports faux et des situations inextricables. La peur constante, la surveillance omniprésente fait craindre la délation, tout le monde se méfie de tout le monde, y compris au sein des couples et des familles. Le mensonge règne, la confiance et la parole libre ne sont plus possibles. Les individus ne sont pas lâches, ils sont impuissants.

Pour faire passer ce message, Brecht s’est appuyé sur des témoignages et des extraits de journaux. En fait, comme le rappelle Ian Kershaw dans son livre sur L’Opinion allemande sous le nazisme, il est assez difficile de se faire une idée précise de l’état et de l’évolution de ladite opinion, puisque la liberté d’expression avait complètement disparu. De plus on dispose de beaucoup moins de témoignages et d’études que sur la terreur stalinienne. Si on se réfère à des textes contemporains comme l’Histoire d’un Allemand de Sebastian Haffner, ou le volumineux Journal de Victor Klemperer, la « grande revue » de Brecht est non seulement plausible, mais va à l’essentiel – à cela près qu’il néglige complètement la base sociale du nazisme et la masse certainement non négligeable de tous ceux qui y adhéraient idéologiquement et politiquement. Ce n’est pas son propos, et ce n’est pas à eux qu’il s’adresse. On peut d’ailleurs se demander quelle efficacité il escomptait de cette pièce, qui ne pouvait être jouée en Allemagne, et qui a été représentée partiellement en allemand, à Paris, en 1938.

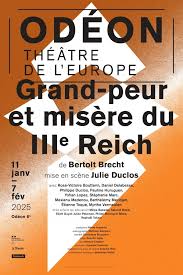

La même question se pose à propos de la mise en scène de Julie Duclos, qui a retenu treize tableaux (la pièce est longue). Il est évident que le choix de porter ce texte à la scène est lié à la situation politique actuelle en France et dans le monde, avec la montée du national-populisme, des régimes et des discours autoritaires, y compris dans la plus grande démocratie mondiale. Un des enjeux du spectacle est de relier l’histoire du nazisme (les SA sur scène portent des costumes de SA, et pas des uniformes anonymes, pour rappeler que cette histoire a vraiment existé) aux craintes du présent, d’où une scénographie dépouillée et des vêtements non marqués historiquement. Julie Duclos reprend à son compte une déclaration de Brecht : « Après la chute de ce Reich, Grand-peur et misère du IIIe Reich ne sera plus un acte d’accusation. Mais il sera peut-être, encore, un avertissement. » La pertinence politique du spectacle peut pourtant se discuter. L’extrême-droite française pourrait aisément rétorquer qu’elle n’a aucunement l’intention d’instaurer un totalitarisme monstrueux comme celui que présente la pièce. Le contexte historique a énormément changé. Nous avons peut-être plus à craindre l’influence des réseaux sociaux que l’instauration de milices paramilitaires, et la « reductio ad Hitlerum » ne semble guère avoir d’effet sur les électeurs de l’extrême-droite. Cependant, ce qui nous parle encore, c’est le spectacle de la contagion idéologique et de la dégradation morale des individus. L’extrême-droite n’est peut-être plus totalitaire, mais elle diffuse des affects de haine et de peur et elle propage sa vision xénophobe ou raciste des problèmes sociaux.

Sur le plan théâtral, la pièce de Brecht, par sa proximité au reportage, ne laisse guère de place à l’imagination. La mise en scène ne peut jouer que sur la représentation de la quotidienneté et sur la construction dramatique des tableaux, afin de rendre justice à la force des situations humaines. Sous ce double aspect, elle est assez réussie et vivement menée. Certains tableaux (les plus longs, comme celui de la femme juive qui va quitter l’Allemagne et son mari, ou celui du juge qui cherche à ménager la chèvre et le chou sans y parvenir) sont très bien construits – à la mesure du texte, qui est brillant. Une musique de piano fait parfois planer une mélancolie schubertienne, qui glace le cœur. Au total, c’est un bon spectacle. Il serait dommage, et peu brechtien, qu’il suscite moins la réflexion que l’enthousiasme facile de ceux qui sont convaincus d’avance.

Pierre Lauret

Jusqu’au 7 février à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Place de l’Odéon, 75006. Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Relâches les lundis. Réservations : en ligne, https://www.theatre-odeon.eu/fr ; par téléphone au 01 44 85 40 40 du mardi au samedi de 14h à 18h ; aux guichets du théâtre du mardi au samedi de 14h à 18h. (Le spectacle est complet, des places sont disponibles aux guichets avant chaque représentation)

Tournée 2025 : du 13 au 22 février, Théâtre national populaire, Villeurbanne ; du 27 février au 2 mars, Théâtre du Nord, Lille.

Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.

Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu