Une phrase fleuve qui n’en finit pas, son courent l’emporte vers l’enfer. Un homme nous raconte l’histoire d’un autre homme mis à mort sauvagement. La phrase s’arrêtera seulement avec le dernier souffle de l’homme à terre. Un fait divers ? Non, trop de violence et une cruauté inconcevable qui mettent notre société de propriété privée et de solvabilité en question. La chose aurait été oubliée si l’art ne s’en était emparé.

La pièce de Sophie Langevin pour la mise en scène, et de Younes Anzane pour la dramaturgie, est une adaptation du récit Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier (2011). Récit librement inspiré d’un fait survenu à Lyon en 2009. Ces deux degrés de relation du fait n’en atténuent nullement la brutalité, l’effroi qu’il suscite. Au contraire, le récit et l’adaptation répercutent, font hurler doublement le silence dans lequel s’est produite l’horreur. Quatre vigiles d’un supermarché battent à mort un homme surpris en train de boire une cannette de bière dans le rayon des boissons. Conduit dans une réserve, cet homme subit une déferlante de coups qui le tue – mort pour avoir bu sans payer quelques centilitres de bière !

La pièce ne transige pas, elle raconte tout, par le dehors et par le dedans, les gestes des tueurs et le vécu de la victime. Oui, elle réinvente la réalité et heureusement ! Récit incarné qui imagine les infimes détails du moment où la vie quitte le corps de l’homme supplicié, coup après coup, sans qu’il ait pu croire ce qui lui arrivait. À la souffrance physique, a forcément dû s’ajouter l’angoisse terrifiante d’une subjectivité qui sent la vie s’amenuiser en elle, pour rien. Au procès, un magistrat déclarera « Un homme ne doit pas mourir pour si peu. » Et pour deux cannettes alors ? Et quatre ou six cannettes volées ? Combien de cannettes de bière la vie d’un homme vaut-elle ?

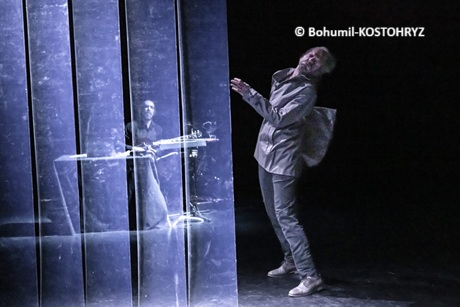

Sur la scène, l’acteur Luc Schitz raconte, éprouve, ressent et fait ressentir. Il est autant affecté qu’il nous affecte. C’est un spectre qui semble dire le drame comme s’il l’avait vu de près, vécu même, témoignant de l’intérieur. Fantôme de la scène de crime, triste témoin de la face obscure de la société humaine. Il traduit le drame en mots, le rend concret mais sans tenter de le représenter, de le jouer. Le jeu, l’imitation seraient en deçà de la réalité et/ou insupportables, indécents voire complices. Pourtant, ça fait mal ! Le récit de la violence n’est rien comparé à la violence subie, mais par la mise en scène, la scénographie, la performance d’acteur, la lumière incertaine et la musique qui fait grincer les chairs, il y a comme quelque chose de la violence réelle qui nous atteint – le réel n’est pas que physique. On réalise brusquement que l’art vivant du théâtre a un immense pouvoir de transposition, de reprise sensible d’un évènement avec ses effets de sens ; cette puissance d’agir théâtrale ajoute la dimension du scandale social et de la réflexion en donnant à voir à la Cité sa part d’ombre, ce qui s’y passe en coulisse – en réserve !

Encore fallait-il rendre effective cette « puissance de dramatisation ». Rarement, le théâtre parvient à être adéquat à son essence à ce point. Jusqu’à la création lumière de Jef Metten qui joue magnifiquement son rôle en parvenant à donner une couleur impossible, comme un infra-gris, au fait obscur qui est raconté ; une lumière minimale mais qui sort du noir total ce que le récit sauve de l’injuste oubli. Il faut reparler de la musique en plateau de Jorge De Moura mais en laissant la parole à Sophie Langevin : « Ses notes sont en écho au texte, elles s’entendent et se répondent dans les interstices des silences et la rythmique des mots. Les notes sont comme une caisse de résonance des coups donnés et reçus et des émotions du narrateur. Les influences sont multiples, elles viennent du jazz, du métal et de l’électro. » Oui, la musique est aussi un personnage de l’histoire, métaphore de la violence des tueurs et des souffrances de la victime. Impacts des coups, tension nerveuse de la douleur, stress des chairs et déchirures des muscles, tout cela s’incarne dans les sons stridents et métalliques du musicien. Et puis, il y a quelque chose de glaçant dans la scénographie dépouillée de Sophie Van Den Keybus : en avant du plateau, deux grands rideaux de plastique épais comme ceux que l’on peut voir entre le rayon des eaux minérales et celui des sodas, ou derrière les étalages du rayon boucherie… Une frontière entre le monde des vivants et celui les Enfers. Le récit franchit cette limite au-delà de laquelle l’horreur s’est produite.

Comment cela a-t-il été possible, réel ? Décompensation collective d’une frustration sociale ? Défoulement haineux ? Lâcheté de groupe avec celui qui commence et l’autre qui suit – aucun pour retenir les autres ! Ressentiment de ces hommes au métier ingrat et aux salaires insultants ? Au tribunal, les vigiles mentiront et seront condamnés. Les mots de la fin reviennent à l’auteur : « Ils ont fait de leurs enfants, des fils d’assassins, ils ont tué leur avenir »… et un homme trop libre pour eux, dont la dernière pensée a peut-être été « pas maintenant, pas comme ça. »

Ce qui risque l’oubli, l’art est aussi là pour nous le rappeler.

Jean-Pierre Haddad

Festival Off Avignon – Le 11, salle 1 · 11 boulevard Raspail – 84 000 Avignon. Du 5 au 24 juillet 2025 à 11h45.

Tournée en préparation. Site de la compagnie : https://junctio.lu/

Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.

Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu